平成17年度 研究開発助成研究一覧

助成期間 平成18年4月~平成19年3月

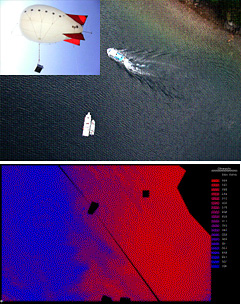

デジタルカメラのDNを用いたスペクトル逆推定法と衛星画像処理を用いた湾奥部水質モニタリングシステム構築に関する研究

- 研究者 菅 和利

- 芝浦工業大学大学院工学研究科 教授

研究開発の目的意義

湾奥部は地形が複雑で、複雑な海水の挙動により水質が複雑に変化し、広域的な水質の把握と共に局所的な水質変化の把握が重要な場所である。この水質変化を面的にモニタリングすることは港湾の維持管理のうえで重要である。

本研究は、これまでに開発した技術をベースに、衛星画像とデジタルカメラのスペクトル情報を共有させ、広域・定時性と小領域・機動性の水質項目のモニタリングシステムの開発をめざすものである。現地での観測と実験室内での分光放射のスペクトル計測からデジタルカメラの情報を汎用化させることにより、水質モニタリングを行なう。

デジタル写真の水質画像への変換

デジタルカメラの情報(デジタルナンバー)

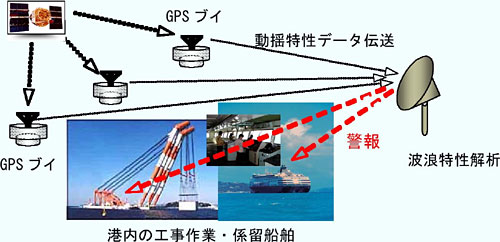

港内長周期波浪計測と港内作業・係留船警報システム構築

- 研究者 河口 信義

- 神戸大学海事科学部 教授

研究開発の目的意義

長周期波浪により、港に係留している船舶や錨泊している船舶にとって非常に危険な水平運動が誘発され、係留索の切断あるいは走錨などの重大な支障をまねいている。

本研究は、港内の長周期波浪の波向き・波高及び係留船舶への影響を計測し、その結果を用いて湾内における係留船舶および工事作業船舶の安全を確保することを目的とする。

港内作業船・係留船警報システム概略図

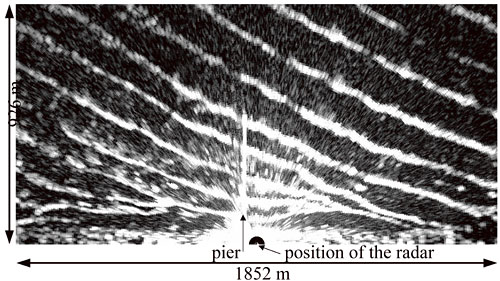

Xバンドレーダによる砂浜海岸の侵食モニタリング

- 研究者 武若 聡

- 筑波大学大学院システム情報工学研究科 助教授

- 共同研究者 栗山 善昭

- (独)港湾空港技術研究所水工部・漂砂研究室

研究開発の目的意義

日本の多くの砂浜海岸(自然海岸,人工海浜)では慢性的な侵食が問題となっている。砂浜の維持管理には、日頃から担当者がその地形と変動状況を監視する必要がある。しかしながら、通常の測量ではコスト面の制約から、時間的・空間的に限られた地形データしか入手できない。 本研究では、レーダを用い、広域 (約6kmの観測範囲) の海岸地形と侵食の常時観測を行い、これから砂浜海岸の健全度を測る指標を評価し、海岸管理者の砂浜管理を支援するシステムを作る。

バンドレーダ

荒天時の波浪と水際位置

浚渫泥土を活用した人工藻場造成技術に関する研究

- 研究者 土田 孝

- 広島大学大学院工学研究科社会環境システム専攻地盤工学研究室 教授

研究開発の目的意義

アマモは水深1~4mの浅海における砂泥層(細粒分含有率30%以下)に生息し種子と地下茎で増加する海藻である。アマモが生息する場は水産生物の産卵・生息の場としての機能、海域浄化機能などを有するため,各地でアマモ場の造成が試みられ、造成の材料として港湾で発生する浚渫土砂の活用も求められている。浚渫土でアマモ場を造成する場合は、砂と浚渫土を混合した砂泥層で覆土する必要があるが、これまでの造成例をみると、永続的に維持できず台風などの強い波浪によってアマモが地下茎ごと流失するケースが報告されている。海底の砂質地盤では大きな波浪の作用により液状化が発生し、表層地盤が不安定化することが知られており、強波浪時のアマモ場においても類似した現状が起こる可能性があるがそのメカニズムは明らかになっていない。本研究では、強波浪時における細粒分を含む砂質地盤の安定性とアマモの引き抜き抵抗を室内一次元水圧変動土槽を用いた実験で明らかにし、アマモ場地盤の安定化技術(砂と細粒土の配合、覆砂厚さ、アマモの根付け部安定化対策)を提案する。

港湾地域のアマモ場

一次元水圧変動土槽(アマモの引き抜き試験用)

港湾環境のアメニティ-評価と創生に関する研究

- 研究者 小河 久朗

- 北里大学水産学部 教授

- 共同研究者 林崎 健一

- 北里大学水産学部 講師

研究開発の目的意義

港湾は物流の拠点としてだけでなく、地域住民の憩いの場として重要であるとともに、水産増養殖の場ともなっている。したがって、関係者によって港湾域の利用、環境に対する評価は多様である。この価値観の相違に対応して、港湾域利用者が描くそれぞれのアメニティに配慮し、利用の形態と場の区分に基づいた環境評価が行われなければならない。

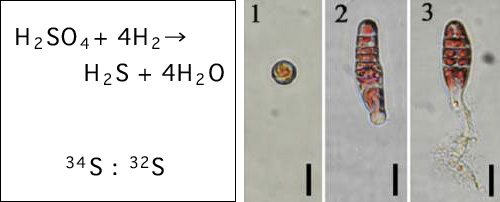

本研究は、まず過去の漁獲統計や環境調査から海面を区分し、湾内の環境変動、生物生産および海面利用状況とを関連付ける。さらに、安定同位体を用いた有機負荷の量的調査と採取した水と底泥について生物検定試験を行い、環境の実態把握と生物生産力の解析を行うことによって、新しい環境評価手法を確立することを目的としている。

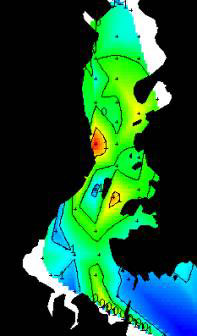

内湾域底泥の有機物分布

安定同位体分析と生物検定による環境評価

ページの先頭へ戻る![]()

![[SCOPE] 財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター](../../commons/images/logo.jpg)