平成16年度 研究開発助成研究一覧

助成期間 平成17年3月~平成18年3月

動的ひび割れ追従性を考慮した高靭性セメント系表面保護工の設計方法の確立

- 研究者 国枝 稔

- 名古屋大学大学院工学研究科 助教授

研究開発の目的意義

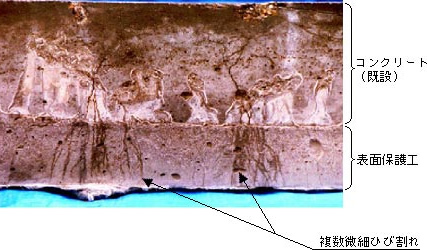

近年、塩害や中性化によるコンクリート構造物の劣化対策工法の1つとして有機系の表面被覆材の塗布が行われている。 本研究は、中性化あるいは塩害抑制対策工として従来までの薄い膜状の保護工(厚さ300ミクロン)ではなく、複数ひび割れを生じる高靭性セメント系材料による10~20mm程度の厚さを持った保護工の研究である。 ひび割れ追従性や剥落抵抗性の検討に際し、実構造物から計測されたひび割れ変動(動的)を利用した性能評価手法を開発し、さらにそれらの結果を利用した表面保護工の設計方法の提案を目指すものである。

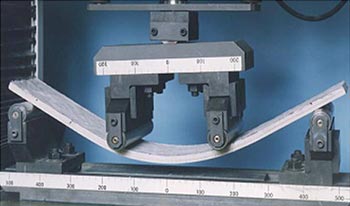

高靭性セメント系複合材料の曲げ試験状況

表面保護工に生じた複数微細ひび割れの例

浚渫泥土を活用した人工干潟造成に関する研究

- 研究者 土田 孝

- 広島大学大学院工学研究科 教授

研究開発の目的意義

近年、干潟がもつ多様な機能が注目され人工干潟による沿岸環境の再生が期待されている。既存の人工干潟の多くは砂質土で造成されており、高含水比の泥土による干潟造成には、(1)地盤の圧密沈下により海岸線及び干潟面積が減少しやすい、(2)軟弱地盤対策のコストが大きい、(3)覆砂材料に含まれる細粒分が抜け出し安定した生態系が形成されにくい、などの技術的課題が残されている。

一方、港湾整備事業では地盤改良や航路の維持のため定常的に浚渫土が発生しており、高含水比の粘土・シルトが埋立処分されてきた。多くの港湾で処分場残容量が不足しており浚渫泥土の有効利用が強く求められている。

本研究は、地盤工学的観点から干潟造成に関わる技術課題を検討し、特に浚渫泥土が本来有する土質特性を十分に活用することによって、限られた費用で質の高い人工干潟を造成する技術を提案することを目的としている。

浚渫泥土による干潟造成における技術課題

衛星画像、GPS、係留気球を用いた湾奥部水質モニタリングシステム構築に関する研究

- 研究者 菅 和利

- 芝浦工業大学大学院工学研究科 教授

研究開発の目的意義

湾内で発生する水質事故には、陸域からの影響によるものも少なくない。また、湾奥部は複雑な地形や複雑な海水の挙動により水質事故の影響が湾全域へと拡散する。広域な汚染域の特定とその後の水質変化を面的にモニタリングすることは港湾の維持管理の上で重要な問題である。

本研究は、高分解能化NOAA画像による水質モニタリングシステムをベースとして、湾奥河口部分での調査に係留気球での写真解析を併用して精度良い水質モニタリングシステムを構築することを目的としている

高分解能化のイメージ

係留気球

アセットマネジメントのための港湾構造物の劣化に対応した維持・補修(補強)工法の選定手法の検討

- 研究者 福手 勤

- 東洋大学工学部環境建設学科 教授

研究開発の目的意義

本研究は、道路・鉄道分野における検討の実態を参考に、過酷な環境にある港湾施設の実効性・実用性の高いアセットマネジメントシステムの構築を目指すものである。

材料劣化度と部材(力学的)劣化度との関係を定義して、施設の性能を明確にした維持管理計画が設定できる補修(補強)工法・材料の選定メニューを検討していく。

補修(補強)工法・材料のメニューの作成(例)

ページの先頭へ戻る![]()

![[SCOPE] 財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター](../../commons/images/logo.jpg)