平成15年度 研究開発助成研究一覧

助成期間 平成16年3月~平成17年3月

港湾水中施設の広域観察の自動化に関する研究(その2)

- 研究者 浦環

- 東京大学(生産技術研究所海中工学研究センター)センター長、教授

研究開発の目的意義

港湾施設は大規模化、大深度化している。音響装置による調査の精度は向上しているが、目視観測を必要とする水中施設の保守点検、あるいは管理維持は、従来のように潜水士による潜水作業に頼っているのが現状である。

本研究は、目視観測に自律型海中ロボットを用いて、防波堤などの構造物の表面をビデオ撮影することにより自動化し、港湾施設の維持管理を高度化しようとするものである。

昨年度の助成研究においては、防波堤とロボットの相対位置を計測するため、レーザーポインタを用いた位置制御システムを導入してきたが、本研究はそれに音響装置(高性能小型スキャニングソナー)を加えロボットの位置の検出可能な範囲を広げる研究開発を行う。

音響ソナーにより遠距離からケーソンを認識して接近

光学、音響センサの融合による観測

建設業の環境マネジメントとパフォーマンス評価

- 研究者 盛岡 通

- 大阪大学大学院工学研究科 教授

研究開発の目的意義

ISO14001シリーズの環境マネジメントの日本国内での普及は順調であるが、幾つかの新しい課題をかかえている。

第一に、システム監査の積極的導入に比して、パフォーマンス評価の実質化による事業所活動の見直しの効果を内外に及ぼしてゆく点で改善すべき点がある。

第二に、最終製品にかかる環境マネジメントを左右する下請けや取引先を巻きこんだマネジメントシステムの構築、加えて環境マネジメントと品質マネジメント等との協調連携の必要性である。

本研究では、取引先が自己宣言型の事業体としての環境マネジメントを実行し、それについて第三者評価を実施、登録し、個々の事業に先立って事業所の環境評価を事前流通させる方法が建設産業や公共土木事業でも有効であることを明らかにする。

また、建設・土木界、建設業にしぼって取引先に環境マネジメントを導入する方策について検討を行う。

以上により建設業において、環境に配慮した事業所間の連携を実効あるものとするためのシナリオを作成するとともに、実際の建設事業における実効性を確認する手法の提案を目指す。

弾性波法による非破壊試験に基づく構造物の定量的劣化診断システムの高度化

- 研究者 鎌田 敏郎

- 岐阜大学工学部社会基盤工学科 助教授

研究開発の目的意義

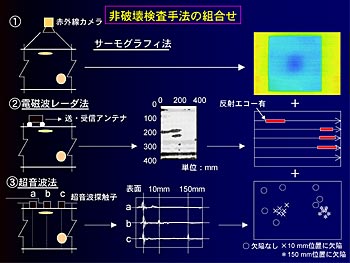

本研究では、コンクリート構造物の劣化状況を的確に診断する手法を確立するため、弾性波法を主とした非破壊試験法を効果的に複合させた定量的非破壊検査システムの構築を目指す。

今回構築を目指す定量的劣化診断システムを用いれば、港湾施設等のコンクリート構造物の状態(劣化や変状の有無や程度)を的確に把握することにより、供用期間中の構造物における安全性を確保し、メンテナンスコストを最小限に抑えるための有効な手法を選定する上での有益な情報を得ることが可能となる。

なお、このシステムにおいては、構造物における表層部欠陥の評価のための手法として昨年度研究した打撃音による非破壊検査方法を主力として位置づけることとしている。

図(非破壊試験法の組み合わせの例)

社会資本のアセットマネジメントシステムの構築

- 研究者 福手 勤

- 東洋大学工学部環境建設学科 教授

研究開発の目的意義

近い将来、かつての高度成長期に整備されてきた大量のストックがその更新期を迎え、更新投資も急激に増加していくものと見込まれる。またユーザーである国民の社会資本に対する要請の高まりや、不動産証券化の普及などにより、社会資本のリニューアル、補修・補強などの分野においても、アセットマネジメントによるリスクの定量化技術ならびにその具体的な方法の確立が求められている。

アセットマネジメントシステムは、金融工学、経済・経営学的手法を使ったマクロマネジメントと工学的対策を用いたミクロマネジメントが車の両輪となっており、その実効ある運用のためには、両者を橋渡しする「時間軸」が必要不可欠といった観点からミクロマネジメントの検討を行う必要がある。

本研究は、(1)施設の劣化予測の検証、改善点の抽出(2)維持手法補修工法メニューのモデル化、効果持続期間の予測手法の開発を行い、ミクロマネジメントにおける時間軸評価を可能とし、さらにはマクロマネジメントの実用化を目指すものである。

衛星画像とGPSを用いた湾内水質モニタリングシステム構築に関する研究

- 研究者 菅 和利

- 芝浦工業大学工学部土木工学科 教授

研究開発の目的意義

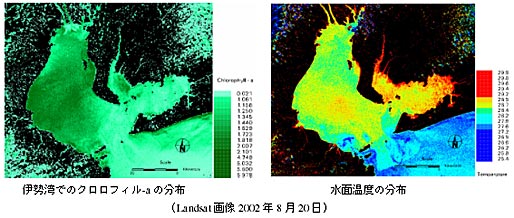

湾内広域の水質の状態を把握するためには、衛星を用いた水質モニタリングは非常に有効な手法である。本研究では、Landsat画像(高精度、低頻度)とNOAA画像(低精度、高頻度)の組み合わせによる、モニタリングの高頻度化を行うとともに、GPSを用いた水質現地調査結果と衛星画像の同定を行うことにより、モニタリング可能な水質項目の増加を図る。

本研究により、湾内、沿岸部に着目して衛星画像を用いた水質の広域モニタリングが高頻度で多項目に亘って可能となり、大規模埋め立て工事中の環境監視や汚染物質の排出事故等への適用が考えられる。

![]()

![[SCOPE] 財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター](../../commons/images/logo.jpg)