第16回 毎年公表される入札契約適正化法等に基づく実施状況調査の結果について

野田 巌 研究主幹(SCOPE)

平成28年4月28日に標記調査結果が公表されました(国土交通省、総務省、財務省の3省共同)。

www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000413.html

この調査は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成13年4月施行、「入札契約適正化法」)に基づき、公共工事の発注者による入札契約の適正化の取組状況を平成14年から調査しています。それに加えて、平成18年度以降は「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年4月施行、「品確法」)に基づき総合評価方式の実施状況等を全国的に調べています。

1.調査結果の概要

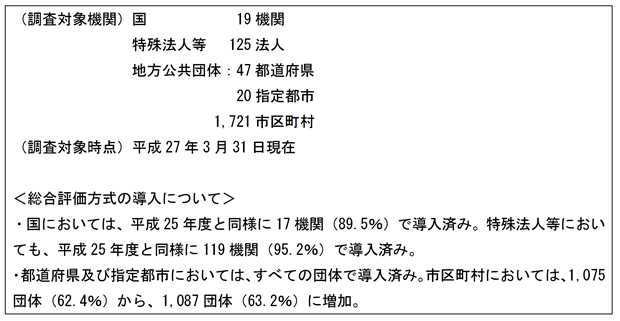

4月28日に公表された調査結果のうち、総合評価方式に関する概要は以下のとおりです。

総合評価方式の導入状況の推移を図1に示します。

都道府県と指定都市では、平成20年9月時点で100%導入されています。特殊法人等では、平成21年9月時点で95%超まで導入されましたが、その後伸び悩んでいます。国では、平成22年9月時点で90%近くまで導入されましたが、その後は停滞しています。市区町村(指定都市を除く)では、平成21年9月まで直線的に導入率が上昇しましたが、その後は60%台前半で停滞しています。

(都道府県の総合評価落札方式の適用対象の下限金額と件数に弱い負の相関(-0.33)があったので、今回、実施件数について下限金額を用いて整理しています。)

2.国(各府省庁19機関)の現状

各府省庁の平成26年度総合評価落札方式の実施件数は、適応対象下限金額順に表1のとおりです。

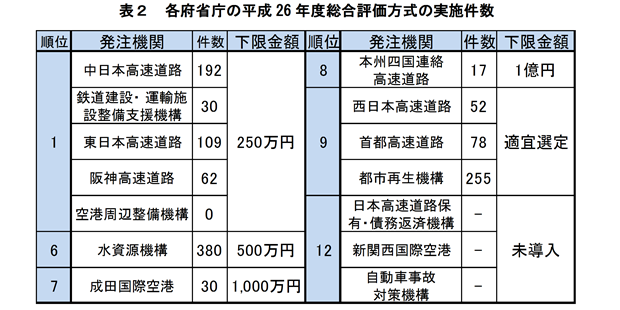

3.特殊法人等(国交省関係14法人)の現状

国交省関係14法人の平成26年度総合評価落札方式の実施件数は、適用対象下限金額順に表2に示します。

4.都道府県の現状

都道府県について、総合評価落札方式の適用対象下限金額順に表3に示します。多い県では1,000件を越えていますが、少ないところでは50件にも届いていません。

5.指定都市・県庁所在地の現状

20の指定都市と県庁所在地の併せて51主要市について、総合評価落札方式の適用対象下限金額順に表4に示します。実施件数0が9県庁所在地あり、一桁の実施件数の県庁所在地が9市(うち2市は指定都市)あります。

6.市区町村の現状

指定都市と県庁所在市地を除く1,691市区町村については、図1に示したように、導入率が60%を越え、わずかながらですが導入率が上昇傾向にありました(図2に再掲)。しかし、導入率と実施率が同じだったのは、平成20年度までで、21年度以降はかなりの割合で実施率が低下していっています。26年度は導入率63.2%に対し実施率は27.2%と、導入したもののほぼ半数の市区町村しか実施していません。また、10件以上実施している市区町村は5.7%と極めて低い率です(図2参照)。(H19.9時点の導入率は年度内見込み、実施率は翌年度調査した実数の数字のため、実施率が導入率を上回っています)

平成26年度に50件以上、総合評価落札方式を実施したのは、以下の11市町のみです。

7.公共事業の入札方式の適用状況

平成28年9月26日に開催された「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」(座長・小澤一雅東大大学院教授)

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/20160926_hatyuusyakon/280926_sankousiryou1.pdf

では、市町村の発注に係る統一指標の作成などを行う発注者間の連携体制の構築が検討課題となっています。この懇談会の参考資料に平成26年度の国交省、都道府県、市区町村別入札契約方式別の適用件数がありましたので図化しました。(図3)

図3より、指定都市・市区町村では、一般競争入札に比べ、総合評価落札方式を適用している件数が少なく、また、都道府県と市区町村では、指名競争入札方式が半数以上を占めていることがわかります。

理由として考えられるのは以下の通りです。

総合評価落札方式は、発注者にとっては契約までの時間がかかり過ぎることや技術系職員の不足により審査・評価体制が確保できないこと、事務負担が大きいこと等が課題となっています。受注者にとっては、技術提案等入札資料の作成に多大な労力がかかり、外注化しても費用の回収が困難なことが課題です。このため、入札を実施しても手を挙げる者が少なく、競争が確保出来ない恐れがあります。

また、一般競争入札では無理なダンピング受注により、監督・検査体制が不十分だと安全管理や品質管理がおろそかになる可能性があることや、受注者は利益を確保しにくいことなどから、建設業が地域の基幹産業となっている地方では、従来の指名競争入札から移行できないというものです。

平成28年10月31日に開催された「調査・設計等分野における品質確保懇談会」(座長・小澤一雅東大大学院教授)では、調査・設計分野の試行として、総合落札方式(標準型)において、受発注者双方の負担が大きい従来の評価テーマ(配点率50%)をやめて、その分の配点を技術者の成績・表彰と実施方針に加点する業務をH26・27年度河川・道路事業84件で実施しました。

落札上位3者占有率、入札参加上位5社占有率とも試行実施業務と試行非実施業務に大きな差は見られず、また、負担が軽減したなど受発注者共に肯定的な意見が多数を占めており、今後の適用が気になります。

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/20161031_h28tyousasekkeikon/281031_siryou4_sikouhoukoku.pdf

他に(実現の難易度は別にすると)総合評価落札方式を推進する策として考えられるのは、発注者側においては周辺市町村と一部事務組合をつくり審査・評価体制を確保すること、また、評価項目に企業連携の規模を加点対象とするように誘導することで受注者側についても大手並の体制が整い、入札資料作成がこれまでより容易になります。

8.その他

7.で示した9月26日の懇談会では、発注者間の連携以外に、工事の品質を確保するための諸課題についても検討しており、今年度は「落橋防止装置の溶接不良や地盤改良工事の施工不良、基礎杭工事問題等」の再発防止のための「監督・検査のあり方について」として、品質確認内容の充実と確認体制について検討されています。

再発防止に最も効果的なのは、以前のように発注者が現場に常駐し、常に状況を確認することですが、職員数が不足している昨今においてそのような実施は困難であり、代替策としてOBの活用やICTの導入が考えられます。

資料2の「監督・検査のあり方について」は以下のリンクです。

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/20160926_hatyuusyakon/280926_siryou2.pdf

ご意見、ご要望等、ございましたら お問い合わせフォームよりお寄せください。 こちら

![]()

![[SCOPE] 一般財団法人 港湾空港総合技術センター](../../commons/images/logo.jpg)