第13回 現在の総合評価方式と品確法の理念

高木栄一上席研究員(SCOPE)

施行から11年、現在の総合評価方式は品確法の理念に沿っているのか?それとも、会計法が原則とする価格競争に戻りつつあるのか?

評価値同点でくじ引きを行った超大規模工事

昨年の1月末、「横浜湘南道路トンネル工事」の入札が実施されました。予定価格が267億円を越える超大型工事です。

4JVが応札していますが、無効(低入札によるものと思われます)と予定価格超過のJVがありますので、実質2JVの競争になっています。

入札調書の摘要欄では、次のように説明されています。

落札者は、くじ引きで決定されました。入札調書を以下に示します。

無効と予定価格超過の2JVを除く残り2JVの評価値=0.764と同じですので、くじ引き落札はやむを得ません。昨年の2月1日付けで本コラムの 第6回「評価値の算定方法は合理的か?」に記載していますが、当時の関東地方整備局(河川・道路関係)の評価値は、小数点以下3桁止めで、しかも超大規模工事であるため評価値の有効桁数が3桁となり評価値の差がつきにくくなった工事と言えます。

入札価格に注目すると、落札したA・JVは239億2350万円(有効桁数6桁)、落札できなかったB・JVは239億3000万円(有効桁数4桁)です。その差、わずか650万円、予定価格(267億2370万円)に対してほんの0.024%に過ぎません。くじ引きの結果では、低い応札価格のA・JVが落札する結果となっています(発注担当者は安堵されたことと想像できます)。

超大規模工事でも相変わらず差をつけられない加算点の付与方法

では、本工事での加算点の付与はどうだったのでしょうか?評価点内訳を以下に示します。

技術提案として、2項目を求めています。詳細な施工内容はわかりませんが、妥当な評価項目だと思います。

しかし、4JVのうち3JVが加算点(技術提案点2項目の合計)1位同点の53点を獲得した結果となっています。加算点が同点ですから、落札者は調査基準価格~予定価格の間で、最も低い価格で応札したJVとなるはずです。ただ、本案件は、超大型工事であるため、応札価格に差があっても評価値が同じという結果になりくじ引きが実施されました。

そもそも、評価基準(採点の方法)はどうだったのでしょうか?入札公告では、加算点満点に帯する評価基準が次のとおり明記されています。

関東地方整備局で採用されている通常の技術提案評価型(S型、WTO対象)で、きわめておおざっぱな評価基準となっています。これでは、応札者の獲得する加算点に差がつけない1位同点の発生は当然と言えます。この段階で、品確法の理念から外れていると指摘せざるを得ません。

仮に、第一段階の採点基準は上記でもやむを得ないとしても、第二段階ではもう少し詳細に内容を吟味し、必要に応じて加算点に差をつける評価の手順が必要ではないでしょうか?

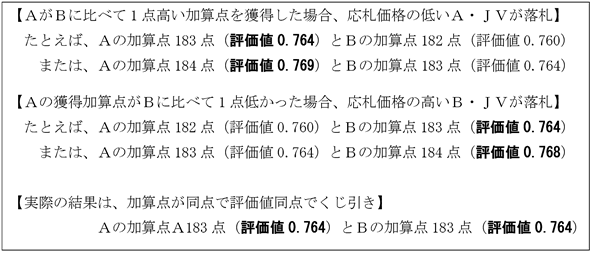

加算点に1点でも差をつけられたとしたら、くじ引き落札ではなく、次のような落札結果になります。

くじ引き落札を避けるための評価値算出方法の大改訂

関東地方整備局が上記の落札結果を受けて改訂したのは、加算点付与の方法ではなく、以下に示す評価値算出方法の大改訂です。

上記は、「関東地方整備局の関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン(平成26年度版)」(平成27年4月28日一部改訂)から抜粋したものです。27年8月に策定された「同ガイドライン(平成27年度版)」でも同様の内容となっています。

これ以前のガイドラインでは、「※1」のみが規定されていましたが、改訂版では「※2」が追加されました。「小数点第3位止めの値で差がつかない場合の評価値については、小数点第4位以下の差がついた値とする」ということですから、有効桁数の概念などありません。差がつくまで、何桁でも採用するということです。

これは、品確法の理念に反し、価格競争を原則とする会計法の定めに寄り添う「総合評価方式の改悪」ではないでしょうか?

SCOPEが提案するする加算点付与の方法や評価値算出方法の修正案

品確法の理念に即し、落札者を決定するための評価値の算出方法に関するSCOPEの提案は、以下の4点です。

① 可能であれば、加算点の付与を1点単位まで細かくする。

② 上記改訂が困難であれば、加算点の付与の方法を見直し、1位同点が生じないよう、僅差(1点以上)でもいいから差をつける採点方法に変更する(2段階の採点等)。

③ 評価値を計算する際、分母の応札価格を応札率(%、小数点以下2桁まで)とする。これにより、算出される評価値の有効桁数が工事規模の違いにかかわらず同等となる(たとえば、4桁~5桁)。

④ それでもなお、算定された評価値が同点の場合は、獲得加算点の高い方を落札者とする。

ご意見、ご要望等、ございましたら お問い合わせフォームよりお寄せください。 こちら

![]()

![[SCOPE] 一般財団法人 港湾空港総合技術センター](../../commons/images/logo.jpg)