第43回 「サステナブルエアポート (4)」 ~2021.4.30~

八谷 好高 客員研究員(SCOPE)

今後回復から増加が期待される航空需要に対応するために必要となる空港のあり方について考察を進めています。今回は、サステナブルエアポート実現に向けた戦略として社会的インパクトに対するものについてまとめます。

● 社会的インパクト

空港のみならずあらゆる組織にとって、人権と倫理、価値観そして道徳的規範を尊重することは、組織の公正性を確立するためにまた社会的持続可能性を実現するために重要かつ必須な要件である。空港にあっては、これ以外にも、主要な利害関係者、すなわち地域コミュニティ、空港スタッフ、旅客・空港への来訪者の三者を対象とした要件の実現が求められている。

◆人権、価値観、倫理

空港は、その役割や周辺地域のコミュニティにおける位置づけから、単なる空港としての境界をはるかに超えて社会倫理の形成に影響を及ぼしている。そのため、国連により採択されたビジネスと人権に関する指導原則*1 に則って人権を尊重するとともに、清廉性、信頼性といった価値に重きを置く文化を醸成することが求められている。

特に、人権侵害の一つの形態である人身取引には注意する必要がある。人身取引は人を略取・誘拐、輸送、監禁する犯罪であり、犯罪そのものに対処する責任は警察当局が負っているものの、空港は被害者や犯罪組織の通過点となっていることから何らかの対策を講ずる必要がある。

人権、価値観、倫理の遵守に関する持続可能性実現までのルートは、実施方針と手順の策定・実施、スタッフの意識向上と教育ならびに旅客やビジネスパートナーとの関係性に焦点を当てたものである。イノベーションとパートナーシップは、テクノロジーの使用と主要な利害関係者間の協働である。

◆周辺地域における騒音と生活の質

空港は、周辺地域のコミュニティに及ぼす負の影響、特に航空機騒音の最小化に向けた努力をする必要がある。また、地域コミュニティの社会・人的資本を育成するプロジェクトを通じて、住民の生活の質を向上させて、地域コミュニティが得られる利益を最大にする必要がある。このプロジェクトは、教育、雇用、文化、スポーツ、健康に焦点を当て、COVID-19によりもたらされている地域コミュニティの社会的・経済的危機への対応をサポートできるようなものであり、地域コミュニティが関与できることが肝要である。

●騒音の管理

空港周辺で発生する航空機騒音は地域コミュニティの住民の健康と福祉に悪影響をもたらしかねない。騒音によりもたらされる影響の大きさは、直接的には騒音自体の物理的レベルに関係するが、人間の主観に基づく非音響的要素、特に不快感にも関係することがわかっている。ただし、騒音のレベルが変化しても、騒音による影響はそのとおり変化するものではないことに注意する必要がある。そのため、航空機の騒音管理においては、騒音レベルの低減方策はもちろんであるが、非音響的要素に関係する方策を策定することもまた重要である。これを具体化するには、騒音の影響評価に必要となる事項について十分に理解する必要がある。

騒音に関する問題の大きさは空港によって異なるため、一つの方策がすべての空港に適用できるとは限らない。騒音管理に関する持続可能性実現までのルートは、騒音問題について地域コミュニティに関与を求めて、そのニーズに対応することに焦点を当てたものとなっている。なお、航空機の騒音管理に関する方策はICAOにより詳細に示されている*2。

コロナ禍にある状態から回復する過程においては、騒音に関する主観的評価に注目することが重要である。特に、空港周辺の地域コミュニティは、空港の閉鎖や航空機の運航回数が減少した期間に騒音が大幅に減少して、健康、家庭、雇用等のさまざまな面において質のよい生活環境を経験している。そのため、その後の空港の再開と航空機の運航回数の増加には批判的な反応をしかねない状況にある。たとえば、自宅でリモートワークを始めた住民は、航空機の騒音の大きさに初めて気づくことになるかもしれない。このようなことから、地域コミュニティが空港再開・運航回数増加の問題に直接関与できる仕組みを構築することにより、航空セクターに対する信頼を回復させることが肝要である。

騒音管理に関する持続可能性実現までのルートにおいては地域コミュニティのニーズに対応できる、包括的かつ積極的なアプローチに焦点を当てている。

●地域コミュニティとの関係性

空港は、航空機騒音管理の観点から地域コミュニティとの関係性の緊密化に取り組む必要がある。そればかりではなく、空港の価値を高めるために必要となる社会的な課題とニーズを理解するため、またアクションプランを計画・実施してその結果を評価するためにも、地域コミュニティとの関係性を緊密化することが肝要である。地域コミュニティとの関係性の緊密化に関する持続可能性実現までのルートは、地域コミュニティのニーズを特定した上で社会・人的資本に対する取組方策を策定・実施して、その結果に基づいて修正・拡張することに焦点を当てたものである。

この取組は、コロナ禍にある状況からの地域コミュニティの回復をサポートするために特に重要である。具体的には、医療機器、医学研究資金、食糧、オンライン教育サービス等の提供であるが、これらは現時点でもすでに積極的に実施されているものである。コロナ禍からの回復過程は長期化し、しかも新たなパンデミックの発生防止も難しいと考えられることから、このような取組が持続可能性を実現する上での重要な要素であることは間違いない。また、ビジネスパートナーと一体となって、空港を含めた地域コミュニティにおいて仕事と生活を確保するための方策を策定することも重要である。たとえば、医療機器の調達をサポートするために空港が人材を提供できれば、業務量が少なくなっているスタッフを有効に活用できることになる。このほか、空港は、危機管理に関する情報・知見、特に衛生面での対策に関するものを、COVID-19のさらなる感染を封じ込めるために地域コミュニティ内の他の企業や行政当局と共有することもできよう。

空港と地域コミュニティとのコミュニケーション方法についても、COVID-19の影響を受けて対面でのコミュニケーションが難しいことから、デジタルツールを活用することが必要になっている。

◆スタッフの経験と関与

5年ほど前に155か国でそれぞれ1,000人を対象に実施された調査によると、雇用主に対して誠実にかつ熱意をもってフルタイムで就業している人は成人全体の中でわずか15%しかいない。そのため、空港スタッフについても幸福度と満足度が高められるような方策を講ずることが必要となっている。幸福度や満足度が高められれば、スタッフ個人としての人間的魅力が増すとともに、サービスの質、業務効率、職場定着率、生産性の向上や欠勤率の低下がもたらされよう。

その方策の一つがダイバーシティの推進である。すなわち、文化、社会・経済、年齢、健康状態等が異なるスタッフに雇用とキャリア開発について平等な機会を与えることが必要である。現状はといえば、たとえばヨーロッパの航空セクターにおいて女性のスタッフの割合は41%を占めるが、技術職あるいは上級管理職の割合はそれよりはるかに低いという状況にある。これを改善するためには熟達した専門家を増加させることが不可欠である。なお、ILOはジェンダー平等を実現することにより組織の利益が平均で10~15%増加するとの調査結果を公表している。

また、安全な職場や必要なトレーニング、室内空気環境や食事の提供といった、スタッフの健康と安全を確保するための対策を講ずる必要がある。COVID-19に関しては、安全な職場を整備することが特に重要であり、ソーシャルディスタンスの確保、洗浄・消毒システムや防護策の提供が必要である。また、スタッフの意識向上措置とトレーニングに加え、スタッフへの心理的サポートも忘れてはならない。さらに、危機的状況下でもリソースを最大限に活用するために、リモートワーク、配置転換等ができるようなフレキシビリティのある職場環境を構築することも必要である。

さらに、若者が職業選択時に組織の社会的目的志向を重要な要素として見ていることを十分に理解する必要がある。そのため、持続可能性を空港運営の中核に据えることが人材確保上ますます重要になってくる。また、再トレーニングや配置転換を実施することにより、スタッフの解雇を守ることも重要である。

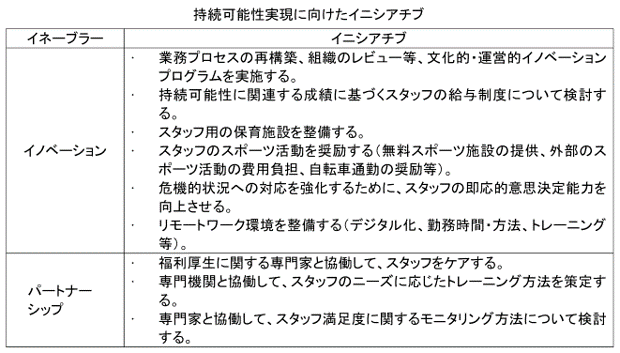

上記の方策を実施する上で必要となる要素は、トップマネジメントを含む強力なリーダーシップである。また、スタッフの苦情へ対応できるシステムを構築することも必要である。持続可能性実現までのルートは、スタッフの幸福度や満足度を計測可能なKPIを設定した上で、スタッフにやる気を起こさせ、充実した職場を提供することに焦点を当てている。なお、航空を含む多くのセクターでは、スタッフの満足度の計測方法として、満足度と相関があるとされているネットプロモータースコア (NPS)*3が使用されている。イノベーションとパートナーシップは、文化的・運営的イノベーションプログラムの実施とスタッフの福利厚生に関する専門家との協働である。

◆サービスの質と旅客の満足度

客はスムーズにまた楽しく旅行できることを期待している。貨物を含めて、旅客や空港来訪者のニーズを理解し、質の高いサービスを提供することは、空港の運営と管理を成功させるための重要な要素である。旅客、行政当局を含む多くの利害関係者は、さまざまな方策の効果を把握するために空港サービスの質に関連性のある指標を注視している。その例として、ACI WORLDによる空港サービスの質に関するプログラム(ASQプログラム)*4 が挙げられる。

コロナ禍にある状況下では安全な旅行を旅客に提供することがこれまで以上に重要になっている。旅行者が旅行中すなわち航空機内と空港での滞在中における健康リスクに敏感になっているため、COVID-19のパンデミック終了後も継続する可能性のあるこのような新しい行動パターンを考慮する必要がある。パンデミック後の旅客の行動、要望、問題意識等の変化を理解するために、できるだけ早く調査を実施して、空港ならびに空港が提供するサービスを旅客のニーズに合致したものとする必要がある。

サービスの質と旅客の満足度に関する持続可能性実現までのルートは、サービスの改善が必要な分野について、その質を計測して他セクターのものと比較することにより、サービスと満足度の向上を図ることに焦点を当てたものとなっている。旅客に対するサービスに関しては、三つの要素(施設、プロセス、人間)に注目して、さまざまなチェックポイント(アクセス、チェックイン、セキュリティチェック、ショッピング、レストラン、搭乗等)別に精度の高い計測プログラムを用意する必要がある。これにより改善の必要な分野を特定し、サービスの質の向上に向けて対象を絞った投資が可能となろう。さらに、移動が困難あるいは不自由な人が空港を快適に利用できることに注意を払う必要がある。

イノベーションとパートナーシップは、旅客・貨物サービスの質を向上するためのデジタルソリューションの開発と利害関係者との協働である。中でも、サービスの質の向上と環境の保護に関する持続可能性を両立できるサービスの実現である。

注)

*1 ビジネスと人権に関する指導原則、すなわち国連「保護、尊重及び救済」枠組みを実施するための原則 (Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework) は、2011年に国連人権理事会で承認された、全ての国と組織が尊重すべきグローバル基準。人権を保護する国家の義務、人権を尊重する組織の責任、そして救済へのアクセスの3つの柱から構成されている。

*2 航空機騒音を管理するためのバランスの取れたアプローチ (Balanced Approach to Aircraft Noise Management) は、2011年に開催された第33回ICAO総会で承認された騒音管理方法。空港での騒音問題の特定と騒音低減方策の解析により構成されている(方策としては発生源における騒音低減、土地利用計画・管理、航空機運航方法、空港運用方法の4つ)。このアプローチの採用により、個々の空港において、最大の環境利益を最大の対費用効果により達成可能な方策が策定可能である。

*3 ネットプロモータースコア (Net Promoter Score, NPS) は、顧客(利用者)の継続利用の意向を知るための指標。購入した商品あるいは受けたサービスを他の人にも薦める可能性を11段階で評価した結果に基づいている。

*4 空港サービスの質に関するプログラム(ASQ (Airport Service Quality) プログラム)は、いくつかの主要なKPIを用いて旅客の満足度を計測するシステム。300を超える空港がASQプログラムに参加しており、2018年には83億人に上る世界中の旅行者の半数以上がASQプログラムに参加している空港を利用した。

参考資料

State of the Global Workplace, GALLUP PRESS, 2017

Sustainability Strategy for Airports, ACI EUROPE, 2019

Sustainability Strategy for Airports, Second Edition, ACI EUROPE, 2020

The business case for change, ILO, 2019

https://aci.aero/customer-experience-asq/

https://www.icao.int/environmental-protection/pages/noise.aspx

https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/

(続きは次回)

![]()

![[SCOPE] 一般財団法人 港湾空港総合技術センター](../../commons/images/logo.jpg)