第15回 「空港舗装のマネジメント(その6)」 ~2016.9.1~

八谷好高客員研究員(SCOPE)

今回は、前回に引き続いて、空港舗装インフラの保全技術について紹介します。舗装保全技術は24種類に分類されます。このうち、アスファルト舗装・コンクリート舗装の両方を対象としたもの3種類については前回紹介済みですので、以下では、残りのもの、すなわちアスファルト舗装、コンクリート舗装を対象とした、それぞれ12種類、9種類の舗装保全技術をまとめています。

保全技術に関するアンケート結果

• ひび割れシールとひび割れ充填 (Sealing and Filling Cracks)

「ひび割れシール」は、ひび割れを清掃して、ゴム系アスファルト材料のシーラントにてシールするメンテナンス手法である。通常ひび割れ上部を切削してシーラント充填用の溝を設ける。充填用溝を設けない方法が「ひび割れ充填」であるが、これは「ひび割れシール」に比べて費用対効果に劣っており、除雪車によって損傷を受けたりもする。

• 小規模パッチング (Small-Area Patching)

アスファルトペーバ(フィニッシャ)やグレーダのような施工機械を使用せずに、アスファルト系材料(加熱、非加熱問わず)を敷設することにより、ポットホールその他の損傷を補修するメンテナンス手法である。アスファルト系材料はアスファルト、コンクリート、いずれの舗装にも用いられるが、コンクリート舗装の永久補修にはセメント系材料が用いられる。

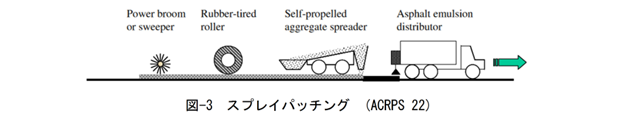

• スプレイパッチング (Spray Patching (Manual Chip Seal and Mechanized Spray Patching))

アスファルト系材料を散布した後に、人力または機械により骨材を散布するメンテナンス手法である。乳剤散布、骨材散布、転圧は、いずれも一回の施工(1パス)で行われる。機械式スプレイパッチングが誘導路といった施設の全幅に施工される場合で、その施工延長が30mを超える場合には、「表面処理」と称される。

• アスファルト系材料による機械式パッチング (Machine Patching Using Bituminous Materials)

アスファルトペーバやグレーダのような施工機械を用いて、加熱あるいは非加熱のアスファルト混合物を敷設するメンテナンス手法である。手順はタックコートの施工、パッチング材料の敷均し、転圧から成る。

• 回復シール (Restorative Seals)

アスファルト舗装表面にアスファルト系材料(通常は乳剤系)を散布するメンテナンス手法である。「若返りシール」または「フォグシール」とも称される。少量の砂(1平方ヤードあたり1ポンド程度(1平方メートルあたり0.4kg程度))の散布を推奨している場合もある。

• 切削による粗面化 (Texturization Using Fine Milling)

切削機(通常、精密、微細(マイクロとも称される)の3種類がある)により舗装表面を粗面化するメンテナンス手法である。いずれも超硬質の刃を狭い間隔で取り付けた円筒形切削ドラムを使用している。施工方法は、刃の間隔、ドラムの位置(高さ)により異なったものとなる。微細切削機によれば舗装表面の凹凸を除去したり、テクスチャを改善したりすることが可能である。

• 表面処理 (Surface Treatment (Chip Seal、 Chip Seal Coat))

アスファルトを散布し、その直後に骨材を撒くという、アスファルト、コンクリート、いずれの舗装の表面にも適用可能なメンテナス手法である。骨材が単一粒度の場合は「チップシール」と称される。表面処理舗装を作るために粒状路盤材の上に施工されるか、予防保全あるいは補修方法としてアスファルト舗装上に施工される。

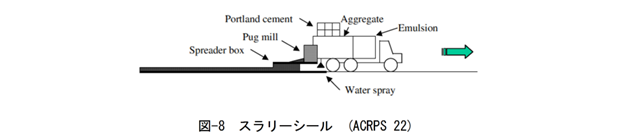

• スラリーシール (Slurry Seal)

非加熱のアスファルト乳剤、粒度調整骨材、フィラー、水およびその他添加剤の混合物(アスファルト分の多いモルタル)を、スラリーとして舗装上に均一に敷き均すメンテナンス手法である。トラックに積載した自動連続混合装置を用いて施工される。「マイクロサーフェシング」に類似しているが、骨材骨格は強力ではなく、噛み合わせ効果も十分ではない。交通による永久変形を避けるために薄層で施工される。

• 加熱アスファルト混合物によるオーバーレイ (Hot-mix Overlay)

アスファルト舗装上に加熱アスファルト混合物を施工する補修方法である。舗装表面の切削、タックコートの施工が行われ、材料運搬車の使用も含まれる。最小オーバーレイ厚は通常38mmであり、これよりも薄い場合には特殊な施工方法が必要となる。

• 加熱式路上再生 (Hot In-Place Recycling)

既設アスファルト舗装のアスファルト混合物を、通常の製造時温度で路上にて再生して、再敷設する補修手法である。

• 常温式路上再生 (Cold In-Place Recycling)

既設アスファルト舗装のアスファルト混合物を、加熱せずに常温で路上またはプラントにて再生して、現地に再敷設する補修手法である。再生アスファルト混合物層上には通常加熱アスファルト混合物によるオーバーレイが施工される。

• 超薄層ホワイトトッピング (Ultra-Thin Whitetopping)

既設アスファルト舗装を切削して、その上に50~100mm厚の超薄層コンクリートを切削面と付着するように施工することにより、コンポジット舗装とする補修方法である。一枚の版は小さく、一辺は通常60~180cmである。厚さが100~200mmの場合は「薄層ホワイトトッピング」、200mm以上の場合は「通常型ホワイトトッピング」と称される。

コンクリート舗装を対象とした保全技術

• 目地/ひび割れシール (Joint/Crack Sealing)

シーラントが消失したり、性能低下がみられたりした目地の再シールを行ったり、幅の広いひび割れのシールを行ったりするメンテナンス手法である。

• 部分的補修 (Partial-Depth (Patch) Repairs)

損傷が浅い部分にとどまる場合に、その部分を除去し、新しいコンクリートまたはアスファルト系材料で置き換えるメンテナンス手法である。

• 全層補修 (Full-Depth (Patch) Repairs)

損傷を受けたコンクリート版全厚または主要部分を除去し、荷重伝達装置(必要なら補強筋も)を設置してから、コンクリート系材料を施工する補修手法である。

• アスファルト系材料による機械式パッチング (Machine Patching with AC Material)

アスファルトペーバによりアスファルト混合物を敷設するメンテナンス手法である。手順は、既設面の処理、材料の敷均し、転圧から成る。

• コンクリート版安定化/スラブジャッキング (Slab Stabilization/Slabjacking)

「コンクリート版安定化」は、コンクリート版を持ち上げないで、コンクリート版の下の空隙にグラウトを施す補修手法である。「コンクリート版サブシーリング」、「コンクリート版下充填」とも称される。「スラブジャッキング」は、コンクリート版下の空隙を埋め、かつコンクリート版を持ち上げる補修手法である。

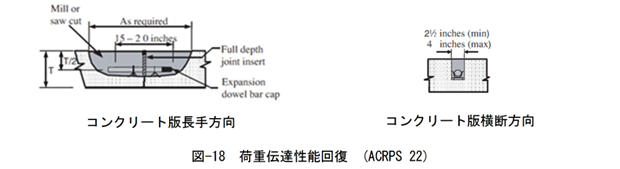

• 荷重伝達性能回復 (Load Transfer Restoration)

ダウエルバーを設置することによりコンクリート版の目地の荷重伝達性能を回復する補修方法である。

• ひび割れと目地のスティッチング (Crack and Joint Stitching)

縦・斜めひび割れならびに動きのない横ひび割れを鉄筋を用いて修復する補修手法である。また、縦目地の修復も可能である。具体的な方法は、クロススティッチングとスロットスティッチングである。下図はひび割れのクロススティッチングの状況である。

• アスファルトオーバーレイ (AC Overlays)

既設コンクリート版の構造的欠陥部分の修復、接着剤(タックコート)の塗布・リフレクションクラック低減層の敷設、加熱アスファルト混合物によるオーバーレイの施工から成る補修技術である。

• コンクリート付着オーバーレイ (Bonded PCC Overlay)

既設コンクリート版上に薄いコンクリート層を付着オーバーレイとして直接施工する補修方法である。オーバーレイ層は厚さが50~125mmの無筋コンクリート版で、既設コンクリート版の縦・横目地と同じ位置に縦・横目地を設ける。

(続きは次回)

参考資料

• Common Airport Pavement Maintenance Practices, Airport Cooperative Research Program Synthesis 22, 2011.

![]()

![[SCOPE] 一般財団法人 港湾空港総合技術センター](../../commons/images/logo.jpg)