第8回 「FIDICよもやま(8)」 ~2021.10.1~

大本俊彦 客員研究員(京都大学経営管理大学院 特命教授)

前回の予告に従って、2017年版FIDICが1999年版FIDICからどのように変わったかを見てみよう。

装丁

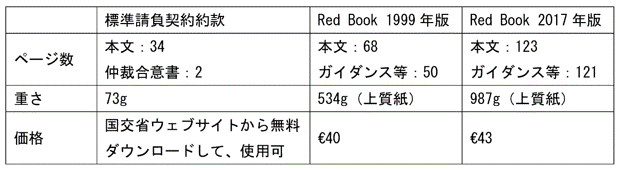

Red Book、Yellow Book、Silver Bookともに同じ版ではよく似たものなので、Red Bookで比較してみる。興味本位に日本の公共工事標準請負契約約款(令和元年12月13日改正、標準約款と約す)も比べてみる。

上の比較表からまず気が付くのが2017年版のとんでもない重さである。手にもってページを繰ることなど、長い時間はできない。かなりの上質紙であることも影響しているが、もちろんこれはページ数の多さからきている。

概観

2017年版の条項数は21となっており、1999版から1条増えている。1999年版の20条[Claim, Disputes and Arbitration]を20条[Employer’s and Contractor’s Claims]と21条[Disputes and Arbitration]に分けたために1条増えることになった。条項数が1増えただけでこれほどページ数が増えたのは1999年版でかなり大まかな記述であった条項が非常に詳細に記述されることになったからである。FIDICの2017年版前書きに以下のように記述されている。

1) 各種Notice(通告)やその他のコミュニケーションに関して、非常に詳細な記述をしている。

2) 発注者とコントラクターのクレームを同等に扱い、紛争(Disputes)と切り離した。

3) 紛争予防の仕組みに関する記述を追加した。

4) 品質管理関連条項とコントラクターの契約順守の確認に関する記述を詳細にした。

以上の記述から容易に想像されることは、発注者、コントラクター及びエンジニアの契約管理業務が著しく増えること、とりわけコントラクターの業務が増大することである。

それでは以降何回かに分けて1999年版から2017年版への具体的な変更を見てみよう。

全体構成

どちらも[GENERAL CONDITIONS]、[GUIDANCE]、[FORMS]からなっているが、General Conditionsでは特定されていない事項、例えば発注者の名称と住所、工期、準拠法などを記述する1999年版の[APPENDIX TO TEMDER]は[FORMS]に分類されていたが、2017年版では[CONTRACT DATA]と名称を変えて[GUIDANCE]に分類されている。ページ数が3から5に増えて、規定しておく項目が如何に多くなったかを示している。

順不同で興味のある条項から見てみよう。ここに取り上げていないことが何ら変更がないということではなく、筆者の独断で少し興味があり、大事だと思う項目を取り上げたにすぎず、実務では詳細な検討が必要であることは言うまでもない。

Sub-Clause 1.3 [Communications]

2017年版の前書きで、記述を詳細にしたとある。1999年版では承認、確認、通知等のCommunicationは書状によるか、[Appendix to Tender]に記述されている合意された電子的送受信方法によることと、[Appendix to Tender]に記載された契約関係者の住所、宛先に配達や送信をすることと簡単に記述されている。

これに対し2017年版では、Communicationが書状による場合とElectronic Transmissionによる場合に分けて、オリジナル書面に対する各関係者(the Employer、the Engineer、the Contractor)の代表者のサインに関する手続きが詳述されている。また、1999年版では明記されていなかったが、Communicationはすべて宛先人以外の関係者、例えばContractorがEngineerに手紙を出すとき、必ずEmployerにコピーを提出しなければならない。2017年版ではNoticeと他のCommunicationを区別し、Noticeは[Notice]であることを明記しなければならない。また、Noticeも他のCommunicationもそれが当てはまるとき、必ず、契約の関連条項を参照しなければならない。Contract Dataでは各関係者の契約上の名前と住所以外に、Communicationのための住所を記述することになっている。

1.5 Priority of Documents

2017年版に優先順位は低いが、ContractorがJVの場合、JV協定書を契約構成文書に加えている。

1.6 Contract Agreement

コントラクターがLetter of Acceptanceを受領してから契約合意書のサインまでの期間が、1999年版の28日から2017年版では35日に延長された。また2017年版では新たに、コントラクターがJVの場合、JV構成メンバーのすべてが契約合意書に際することが要求されている。

1.13 Compliance with Laws

Employerが他の役所から許認可等を受けるために必要な情報をContractorはSpecificationなどに規定されている期日以内に提出しなければならないが、これを遵守したにもかかわらずEmployerがこれらの許認可等の入手が遅れたり、入手できなかった時にはContractorにEOTとコストのクレーム権が発生すること、また、ContractorがSpecification通りの情報提出が遅れたりできなかったりしたときには、発注者にコストのクレーム権が発生することが2017年版では明記された。

1.15 Limitation of Liability

これは1999年版にはなかった条項である。EmployerとContractorのそれぞれ相手に対して発生するであろう債権・債務に関し、契約条件書の関連条項で述べられている債務以外の間接的に発生するロス(indirect or consequential loss)に関しての求償制限を明記している。

順不同といっておきながら、第1条General Provisionsから取り掛かっているが、どこかで気が変わって全く順序通りにいかなくなるかもしれません。その時には悪しからず。

![]()

![[SCOPE] 一般財団法人 港湾空港総合技術センター](../../commons/images/logo.jpg)